过去数千年里,受“蜀道难”的误导,我们一度认为四川是一个相对封闭的地理单元。然而,三星堆的考古发现却用事实证明,早在4000年前四川就已经成为“国际”文化汇聚的前沿之地。

四川的对外交流通道,大体有三条。

第一条通道是西北的甘青。考古发现显示,距今6000年前,位于黄河上游甘青一带的马家窑文化部分先民,因气候变化原因南迁进入长江上游的岷江河谷台地,以今天的四川省阿坝藏族羌族自治州茂县为中心,创造了高度发达的营盘山文化。

距今4500年左右,严酷的气候环境又迫使营盘山文化先民翻越九顶山进入成都平原,陆续修建了新津宝墩古城、大邑高山古城等六座城邑,创造了成都平原最早的考古学文化—宝墩文化(也叫三星堆一期文化)。

堪为佐证的是,厦门大学古人类基因研究团队在对高山古城遗址古人的DNA分析后发现,其成分有89.1-95.1%是从黄河流域迁徙而来的农业古人,印证了考古发现的结论。

然而,当宝墩文化向青铜文化过渡(即三星堆一期文化向二期文化过渡)时,意外出现了。考古发现的三星堆一期文化还完全停留在陶器和石器阶段时,二期文化却突然冒出大量工艺复杂制作精美的青铜器、金器和玉器,文化面貌截然不同,且完全找不到过渡期,三星堆先民似乎在一夜之间跨入了青铜时代。

为什么会这样呢?这就不得提到四川另外两条对外交流通道。

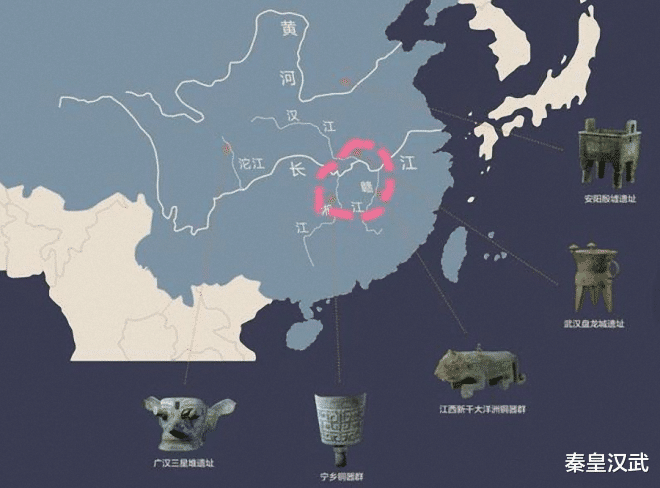

第二条通道是东边的长江。三星堆文化二期(约相当于二里头文化晚期到商文化早期)时,出土了大量非本地器物,比如长江下游良渚文化的玉琮,长江中游石家河文化的玉人头像、城址规划思路,以及二里头文化的陶盉、牙璋、绿松石器等。

上文已经提到,三星堆一期文化到二期文化并不是自然过渡,两者属于不同的文化面貌,这也就意味着三星堆遗址中发现的大量外来器物,不是简单的对外贸易的结果,而是有新的文化族群迁徙来到了成都平原,与宝墩文化先民共同创造了辉煌的三星堆文明。

比如牙璋的使用。牙璋最初起源于黄河中下游一带,后经二里头夏文化对其扉牙进行龙形化改造后,成为祭祀的重要礼器。然而,夏朝消亡后,牙璋在商朝沦为了普通摆件,但却在三星堆延续了下来,三星堆人的祭祀场景中频频出现手持牙璋祭祀的场景。这种礼制认同,表明新迁入成都平原的外来群体有夏遗民的身影。

三星堆文化青铜器的矿源检测结果显示,三星堆出土青铜器所用的铜矿与江西新干大洋洲商代大墓出土的青铜器具有十分明显的渊源,与长江中下游的湖北、湖南、江西、安徽古冶矿矿源一致。

此外,考古工作者在对川东、鄂西同时期考古学文化遗址研究后发现,襄阳、钟祥、荆州、宜昌、万州、涪陵均发现了二里头文化因素,上述遗址出土的陶盉、鬶、高柄豆等器物,最终出现在了三星堆遗址中。

这说明,催动三星堆由石器时代向青铜时代突进的,是沿长江逆流而上的多支外来青铜文化族群。此后,商王朝与蜀地的交流,也是通过长江这条通道完成的。

第三条通道是西南蜀身毒道。除了青铜人像群所显示的一些外来文化因素外,三星堆还出土了大量的海贝,经鉴定有货贝、虎斑纹贝、环纹货贝等,证实三星堆与印度洋一带的文明存在着远程贸易和交流。显然,三星堆人并没有局限在成都平原一隅,而是早已沿着云南、缅甸抵达了南亚。

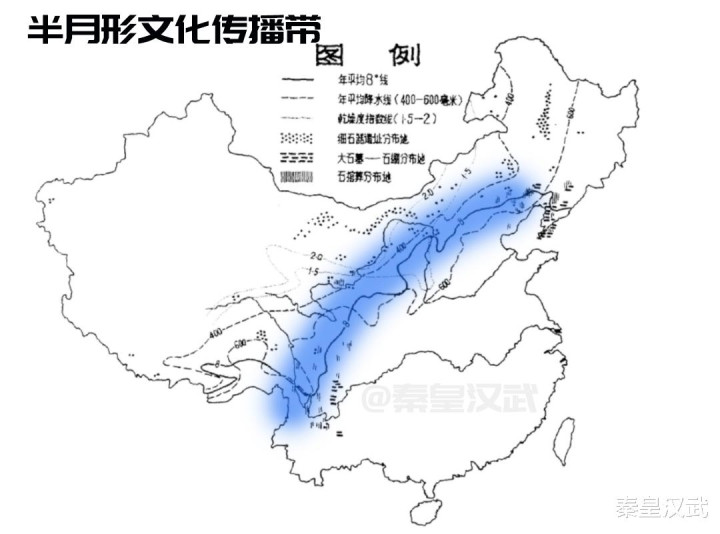

值得一提的是,三星堆遗址中还出现了大量异域器物,比如在中原地区从未出现过的黄金权杖、黄金面具等。这些外来文化因素的出现,其实并不奇怪。地处半月形文化传播带(又叫中国弧)的三星堆文明,可以很轻易地通过甘青、西南两条“国际贸易”通道,与西亚近东地区、古代埃及取得联系。

也正因为地处上述三条通道的交汇点上,三星堆文明呈现出既有华夏龙文化、玉文化的深深烙印,同时又带着鲜明的地域特色的复杂面貌。

然而,正如三星堆文明的突然形成一样,三星堆文明的消亡,同样具有突发性。

当中原地区经历商周王朝鼎革之时,成都平原的三星堆人却突然将宗庙和神庙拆毁,大量精美的青铜器被人为砸毁后,埋入了8个大坑之中。这便是我们后来所熟知的8个器物坑。经碳十四测定,祭祀坑测年数据在公元前1131年—前1012年,8个坑中文物可以跨坑拼接,意味着属于同一时间埋藏。

从三星堆青铜器所塑造出的人物造型和描绘的宏大祭祀场景,我们可以看出三星堆是一个宗教色彩浓厚的政权,那当时究竟发生了什么,以至于让极重鬼神的三星堆人做出自毁国宝重器的举动呢?

就在8个器物坑之后,三星堆三期文化消亡,距离广汉三星堆遗址40公里外的成都金沙村突然出现了一支与三星堆高度相似的文化族群。

这处名为金沙遗址的地方,同样出土了金面具、青铜立人像以及玉器中的玉璋、玉璧等等,还有大量的象牙。这些都说明,金沙遗址的创造者,正是迁徙而来的原三星堆族群,故而被归入三星堆四期文化。此时,历史的年轮已经进入西周纪年。

然而随着考古发掘的深入,金沙遗址的文化面貌却透露出一种与三星堆遗址难以言状的差异。

首先是三星堆中的青铜人像明显分为辫发和笄发两个族群,而金沙遗址中的人像却只见辫发。其次是金沙遗址中发现了三星堆从未有过的全新内涵的金饰,如太阳神鸟金箔饰、金冠带等。

此外还出土了扁壶、高柄杯形器座等一些较为特殊的陶器。似乎暗示,三星堆人从广汉向成都迁徙时,似乎剥离了一部分群体,又似乎新加入一个群体。

而金沙遗址迄今也未发现类似三星堆一样的古城遗址,考古工作者反倒是在四川的北大门广元发现了被称为“古蜀国第二城”的摆宴坝遗址。

根据出土陶片显示,摆宴坝遗址年代晚于三星堆,和金沙遗址同期,文化面貌与三星堆文化四期相似。此后,在陕西宝鸡周原遗址中,考古工作者又发现一个自称是弓魚的伯爵诸侯国。

这个史书上找不到任何记载的诸侯国,却发现了三星堆文化的身影,比如与三星堆风格近似的青铜立人,与三星堆金杖纹饰相同的弓箭和鱼形图案。属于三星堆文化四期因素的遗物如尖底盏、尖底罐等也常见于弓魚国墓地。

同属于弓魚国墓地的宝鸡竹园沟13号墓出土的“覃父癸”爵上的铭文无论行款还是字体都和四川彭县一号窖藏出土的“覃父癸”觯完全相同,两件器物时代相同,表明弓魚族的确是由四川迁徙而来。

更让人称奇的是,地处蜀身毒道连接中印两大古文明的横断山区,也发现了三星堆后裔的身影。

《史记·三代世表》“正义”曾记载:“黄帝与子昌意娶蜀山氏女,生帝喾,立,封其支庶于蜀。历虞、夏、商。周衰,先称王者蚕丛,国破,子孙居姚、嶲等处”,也就是今天的云南姚安、楚雄及四川西昌一带。

汉朝时,为了打通蜀身毒道,汉武帝开始在西南地区大规模拓展,但此时,汉朝并不清楚这支生活在西南边陲的族群究竟是什么人,只知道他们崇拜龙,自称是龙的后代,口口相传着龙生夷的九隆神话。

东汉时,汉史书将这支族群统称为“哀牢”,头领有穿耳习俗。由于汉朝并不知道三星堆的存在,所以对穿耳习俗感到惊奇。但实际上,三星堆青铜人像的耳朵上都有穿孔,且孔径不小,表明西南地区族群的穿耳习俗早在夏商时期就有了,可惜只见耳洞,未见耳饰实物。

直到2022年,考古工作者在三星堆8号坑中出土了一件名为“青铜持龙杖形器立人像”的文物,人们才明白三星堆人穿戴在耳洞里的耳饰居然是类似象牙一样的器物。细思极恐的是,青铜持龙杖形器立人像在印度和缅甸找到了原型族群。

在印度东北部那加兰邦山区与缅甸交界生活着一支黄种人族群,英国殖民印度时称这些人为“那加”,缅甸文意思是“穿耳洞的人”。在那加人的传说中,他们自称“来自世界的东方”,是“龙族”后裔。

那加人成年礼的重要仪式就是穿耳洞,而耳饰无论是大小和形状都和三星堆出土的青铜持龙杖形器立人像极为相似。史书中在梳理汉哀牢国时,曾留下这样一条脉络:蚕丛,国破子孙居姚、嶲等处,西汉时将这个族群泛称为乘象国“滇越”,地在“昆明”以西千余里。东汉时改称哀牢,哀牢人崇拜龙,自称是龙的后代。

这种巧合不得不让人怀疑,印度那加人是不是当年沿成都平原南下经蜀身毒道而来的三星堆人后裔?

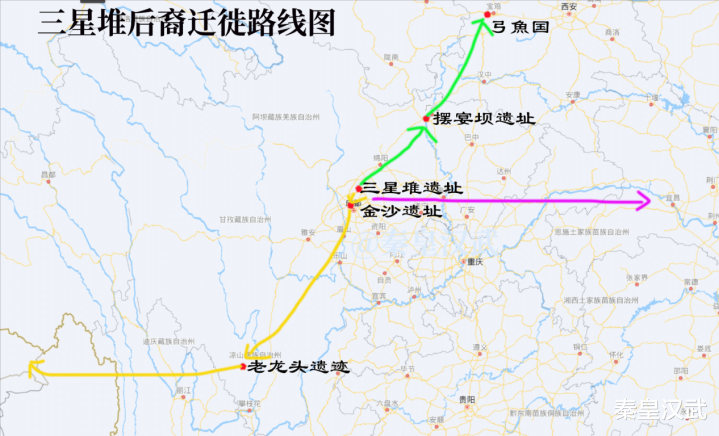

这个问题,还需要包括DNA在内的更多证据予以验证。不过,从已知的三星堆后裔分布来看,在三星堆文化消亡后,三星堆人及其后裔的逃亡路线十分诡异,几乎是沿着三星堆文化形成的三条路线回归原籍。

北向,三星堆人北迁广元,留下摆宴坝古城后,又继续北上,最终在宝鸡渭水一带创建了弓魚国;南向,一支三星堆人沿蜀身毒道进入云南,与这里的土著族群形成了哀牢国,印度缅甸一带的那加族也极有可能是这支南迁三星堆人的后裔;东向,三星堆人沿长江东进,形成了三星堆文化鄂西类型。

当时究竟发生了什么,让原本统一而又高度发达的三星堆文明分崩离析的呢?

从考古发现来看,留在成都平原的金沙族群,最大限度地保留了三星堆人的祭祀原貌,器物性质与三星堆高度一致,但体型上却袖珍了许多,这或许是族群分崩国力衰弱导致的,也可能是金沙人只是三星堆共同体其中一支,过去的大型祭祀活动已经不复存在,无需再铸造大型器物。

北上的弓魚族群,文化面貌上缺少了浓郁的祭祀因素,反而更像是世俗权力族群,墓地出现了明确且丰富的氐羌文化元素,贵族常常随葬青铜兵器。

而南下的乘象族群,更像是保留了习俗、信仰和图语文字的贸易族群。位于四川省凉山彝族自治州盐源县的老龙头墓地,是一处横跨西周到西汉的文化遗迹,出土的海贝、费昂斯珠、靴形钺及双马神信仰表明其与西亚、东南亚等区域青铜文化有着密切的文化联系。

三星堆后裔这种分崩离析的诡异逃亡路线,很难用天灾和外敌入侵来解释。三星堆的瓦解,颇有点像当年的苏联一样,是内讧导致的,这也解释了为何逃亡的三支后裔各自保留了三星堆文化的拼图碎片,却又选择南辕北辙的原因。